| 8/30 �E���E�����Ă�p�j��ŁA��̑O���q���q���ƕ����Ď~�܂��� ���Ŋ�ɕt���B���ė������A���ꂩ��H�Ɍ������ďH�F�� �ς���l�ŁA���͉Č^�B �@�L�^�e�n�Č^ |

|

| 8/30 ���F�������ڂɕt���B���ė������A�F�ς�肪�n�܂��� ���ꂩ��͊��n�Ɍ������Đi�ނ悤�ł����B �@�J���X�E���̎��i�G�Z�j |

|

| 8/30 ���G�ɑ����ɊJ�Ԃ��B���ĂāA���̊J�Ԃ�S�҂��ɂ��Ă��� ����ɊJ�Ԃ�����ꂸ�A�����ʖ����Q�����Ă���ƊJ�Ԃ� �n�܂邩�ƌ��ĉ���Ă��猩�����B �@�m�A�Y�L�i�쏬���j |

|

| 8/30 �R�x�ڂ̐����Ȃ炸�A����łS�x�ڂɂȂ�V��B ���������ɉ肪�����オ���Ă�̂����āA�����ŏ����ɕ����� �����ނ��Ă��܂��A���ǂ͏����Ă��܂��Ă��B �����ꏊ�łS�x�ڂɂȂ邪�A�ǂ��Ȃ�܂����E�E�E�E �@�i���o���M�Z���i��؉��ǁj |

|

| 8/30 ���R�Ɍ������쑐�ŁA��N�͂���Ȃɑ傫���Ȃ�Ə������ �r�b�N�����������A���G�͉��̂������܂������ꂽ�̂��A�ꊔ�� ���鎖���o���ȂȂ��B �@�I�g�R�G�V�i�j�Y�ԁj |

|

| 8/30 �ʕ���T���Ă鎞�Ɋ�ɕt�����[�̃u�h�E�A��u�m�u�h�E�Ǝv���� ����Ⴄ�B�@���̍����ŁH�@�p���̓y��̉��Ɍ���ꂽ�B �킪�����č����Ŕ���H�@����ɂ��Ă��쐶�̎p�Ŗ[�̃u�h�E �炵���p���n�߂Č��ĎB���ė����B �@�u�h�E�H�@�i�����j |

|

|

8/30 �ҏ��̍��G�̉e���Ǝv���錻�ۂŁA��N�����Q�͌���� ���ɊJ�Ԃ����Ă邱�̎����ɏ�������������Q�����鎖�� �o�����B�������G�͍炩�Ȃ��̂ł͂Ɣ������ߋC���������B �@���}�z�g�g�M�X�̏������Q�i�R�m�C�j |

| 8/30 �M�{�E�V�̋ɏ��t�A���t�A���t�A��t�ƏW�߂Ċy����ł邪 �����̊�������L�钆�ŁA���̊���������ɁB �J�Ԃ��x����ނɂȂ��ĉ䂪�ƂɗL�钆�ŁA���m�M�{�E�V�Ɏ����� �x���J�Ԃ��x����ށB �@�M�{�E�V�i�[���j �@�i�����̋[���j |

|

| 8/30 ����傫�B���āA���g���~���O���Ă��Ă݂����A�����͐��Z���`�� �����ɂ͐V�����肪�����Ă�̂ŏ����ɊJ�Ԃ܂Ō������� �ǂ��Ȃ�܂����E�E�E�E�E �@�i���o���M�Z���̐V��Q�B |

|

| 8/30 ���͖S���F�ɒ������쑐�ŁA���O���悭������Ȃ��B �X�X�L�Ȃ̐A���ɂȂ邩�Ǝv�����E�E�E�E�E ���N�O���A�i���o���M�Z���̎�q���͂��̎悵�� �������̂��N�X����o���Ċ��҂����Ă�B ���G������ɉ肪�����オ���Ă�̂������ĎB���Č����B �@�i���o���M�Z���̐V�� |

|

| 8/30 �����̎��A�J���~���ɗ��̔��̌���蒆�ɖڂɕt�����Q ��N�͂�������ނ͈Ⴆ�nj����錻�ۂŁA���O�̕t�������|�� �ŋߑ��������Ă邪�A����ȑO�ɖP�����̖쑐�X�ɂčw�����B �@�Z�b�R�N���Q |

|

| 8/26 ��N���l�ɁA���G�̍���������Ȃɏ����ȉԂ������̂��� �v�����B���Ă��āA�`��������l�Ƀg���~���O���đ傫�� ���Ă݂��B �@�S�L�d���i���햠�j |

|

| 8/26 �k�A�����J���Y�̋A���A���B ���܂��ܒʂ����������Ń`�����ƌ����������ȉԂŁA����� �{�`�{�`������̂ł͒T���Ă��ԂłR�֒��̊J�Ԃ�����ꂽ�B�B �@�}���A�T�K�I |

|

| 8/26 �������ԂőS�̓I�ɂ͏I�Ղ̗l�����������A���x���������� �ӊO���Y��ɍ炢���̂������Ă��̂ŎB���ė����B �Ԃ̑傫���͂R�`�S�a�Ə����߂̉ԁB �@�R�q���K�I�i������j |

|

| 8/26 ����ɉ��C�Ȃ��ɎB���ė��āA�p�\�R���Ɏ�荞��Ńr�b�N�� �A�u�����V���r�b�V�������t���ĂĎg����摜�����������̂� �����ēx�������X�v���[�ƃG�A�[�_�X�^�[���Q�ŎB���ė����B �����Ă͏��������Ă͏����̐��Ԍ`��������Ȃ��A���B ���G�͍����Ō���ꂽ�������͋��炭�����Ă��܂����낤�B �@�K�K�C�� |

|

| 8/26 ���̔��́A��N�̓��������ɍ�����̂��Ĕ��ɐA���Ēu�������� ���ɍ��肪�o���Ă�s�������Ăǂ��䂤���ۂ��H �E�͍����Ɂ��̍�������Ȃ��āA����������͂ǂ����悤���� ����������S�č̂��ė����Ƃ��R�Ŋ����ČŒ肳���ĐA�������B �@���f�B�Q�V�̍��� |

|

|

8/26 ���肪�悭�o�����ނ̗l�ŁA���N�łR�N�A���ʼn���̂��� ���ɐA���Ă���B�������N�͓~�ɃZ�b�R�N�ƈꏏ�ɊO�� �o���Ă��瑚�ɂ���đS�ŏ�ԁB ��N�͌o�������ē~�G�̊Ǘ��𑚂̓�����Ȃ����ɒu������ �Q�N�ڂ��}���鎖���o���Ă�B �@���f�B�Q�V�̍��� |

| 8/25 ������̂��ƂŁA�A�ꍇ���������������Ĕ����ȏ��A�����ł� �Ȃ��A��Ɍ��\�ȗʂ̓�����ςȂ��ŁA���������������ɓ����Ă� ���ɊJ�Ԃ������ĎB���Č������Ȃ����摜�B �@�I���Y������ |

|

| 8/25 �����ɔ`���Č����Ă����̊��ɂȂ邪�A���ɉԂ͌���ꂸ �����������ꂽ�̂ŎB���ė����B �����o�������͔�͐������X�ɐF�������ς���Ă��� �����鏀���ɋ߂Â��Ă��Ă�F�����B �@�R�J�����d���̎� |

|

| 8/25 ���X��鏊�̋߂��ɐA����ꂽ�H�@�O�͊�ɕt���� �����͉Ԑ���������������ڗ����Ă��B �@�i�c�Y�C�Z���i�Đ���j |

|

| 8/25 �܂��炫�o���������������A�B��Ղ��ꏊ�ō炢�Ă���� �L������B �@�c���K�l�j���W���i�ޏ��l�Q�j |

|

| 8/25 �_���̉��̑��n�ȂǓ�������̗ǂ����ɐ����Ă�̂� �������邪�A�����ł͍炫�o�������B �@�c���K�l�j���W���i�ޏ��l�Q�j |

|

| 8/25 �������ԕ�ɍ炫�����Ă�̂������ĎB���ė������A�ł���� �傫���ԕ�ŎB�肽���������x�������B �@�������R�E�̉� |

|

| 8/25 �R��̑��n�ɐ����鑽�N���B �ԕ�͏ォ�珇�����ɍ炫�����邪�A���G�͎v���l�� �o��Ȃ��č����`�������͍炫�I������䂪���������B �@�����R���E�i��؍��j |

|

| 8/25 �R�n�ɂ����Č����闎�t�����B ���̗��́A�ߔN���̂����̗��Ԃ������āA��N�Ȃǂ͐Ԃ� ���ꂽ�������鎖���o��������O�ɕϐF���ĕ��������ʂ� ���G���S�z���Ă����A�h�����Ċ��ꂽ��������鎖���o���� �B���ė����B �@�c���o�i�̐Ԃ��� |

|

| 8/25 ��A�����J���Y�̉��|��B �����e�̖@�ʂ̑��n�ɖ쐶�����Ėڗ����Ă����A�Q���܂����� �オ���ė��ĂČ��h���̈�ԗǂ������ƁE�E�E�E�E �@�n�u�����T�X |

|

| 8/25 ������R�o���Ă�̂ɁA�܂��܂��Q�������L���č炫�����Ă� �ɐB�͂̐�������������ꂽ�B �@�t�E�Z���g�E���^�i���D���ȁj |

|

| 8/25 �����ɉԂ��B���Ă銔�ŁA�ʂ�x�Ɏ����o���Ă����Ȃ��Č��Ă��� �����́A���悢����Ă��n�܂����B �@�t�E�Z���g�E���^�̖Ȗ� |

|

| 8/23 ���̒K�H�}�ӂŌ���Ɩт̑����ӂ��^�k�L�ƌ����Ă��ƁB ����ɂ��Ă��ʔ����Ԃ��Ǝv���A���C�ɓ���J�Ԃ͌ߌ�ɁB �@�^�k�L�}���i�K���j �@ |

|

| 8/23 ���G�͔��芔�����Ȃ����A�J�Ԃ͕ς�炸��ې[�� �炫��������B �@�^�k�L�}���i�K���j |

|

| 8/23 ���|�X�Ō����Ă͍w�����Ă��쑐�ŁA���t�ɂȂ邪�Ԃ� �͂��ȗǂ��������邪���̎�̐A���ł͗B��ɂȂ�B �@�M�{�E�V�i�[���j �@�i���|�햼�[�\�[�X�E�C�[�g�j |

|

| 8/23 �ʂ�J�ɍ~���Ă����A��������J�Ԃ��Ă������B�鎖�� �o���ėǂ������B �@�L���S�W�J |

|

| 8/23 ����A�W�A���Y�̋A���A���B ���̈Ⴂ�Ȃ̂��H�@���̒n��萔�S���[�g������Ă鏊�ł� �S���Q��ԁA�@���R�Ɋ�Ɏ~�܂�B���ė����B �@�L���S�W�J |

|

| 8/23 �k�̒n���ł͊��ɊJ�Ԃ��n�܂��Ă�摜�������ĖႢ�A �����͂Ɣ`���ė������A�J�Ԃ܂ł͎b�������肻���B �@�A�P�{�m�V���X�������Q |

|

| 8/23 �u���W�����Y�̋A���A���B ��o���Ė쐶�����Ă銔�ɊJ�Ԃ��n�܂��Ă������B���ė����B �@�^�}�X�_�� |

|

| 8/21 �ʉԂ��B���Ă鉡�Ō���ꂽ���ɁH�@����H���čs������ �����ȉԂ��A�R�J�����d�����H�@�B���Ă鎞�Ɍ����������Y�̒��� �����ȉԂɈႢ�������āA�悭������v���U��Ɍ��鎖���o�����B �@�I�I�J�����d���i�剨���j |

|

| 8/21 ����̖[�̉Ԃ̏W���̂��A�ʉԂɂ������炫��� �v���o���Ȃ���B���ė����B �@�E�h�@�i�Ɗ��j �@ |

|

| 8/21 �R���𑖂��Ă鎞�Ɋ�ɓ������ԂŁA�Ԃ�߂��Ċ���� �B�ė����B �R��ɐ����鑽�N�������A�B�낤�Ǝv���ǎv���l�Ɍ���ꂸ �����͊�ɂ��ă��b�L�[�������B �@�E�h�@�i�Ɗ��j |

|

| 8/21 �n�߂ē��荞��̉��Ɍ���ꂽ���h����ŁA���̗���� �������Ă��܂������A���Ƃ��]���}�N�������Y�ŎB���ė����B �@���h����̐��̗��� |

|

|

8/21 �V��2���Ɂ����B���Ă鎞�ɒʂ肪���������������ĉ����������� �����̎����B�ꂽ��ƃG�b�`���I�b�`���ƍs���ā@����`�H ���̕t�����s���U����ĂāA�������Ă����Ɍ����B �̂Ƀc�`�A�P�r�̍����������ɂ���ׂɌ@��l��������� �����������L�������A���߂ďo���킵���B�@�A�@�`�`�������B ���N�͕ʂ̏��������Ȃ�Ȃ���Ηǂ����E�E�E�E�E �@�c�`�A�P�r�̌@��ꂽ���@���ۂ̈ʒu |

| 8/21 ���N�̉Ԃ͍����ŎB���ė��Ă�A���̉Ԃ��B������ɋ߂������� ����Č��Ă݂���A�v���̊O��ې[�����ā@���I�H�`�`�Đ����E�E�E �@�c�`�A�P�r�̎� |

|

| 8/21 ���̉Ԃ��B���Ă鑫���ɏ����ȉԂ��A���H�@�悭�����獡�G�� �͂��ɂ����鎖���o���ĂȂ��Ԃ������B �@�V���o�i�C�i�����\�E�i���Ԉ���j |

|

| 8/21 �ړI�̉ԂɂȂ邪�A��N���Ă鏊�ł͎p������ꂸ�H ����`�H���߂ĕʕ���T���Ă����Ɉꊔ���鎖���o���� ���b�L�[�I�ȋC���ŎB���ė����B �@�I�I�q�i�m�E�X�c�{�i�吗�̉P��j |

|

| 8/21 �R�n�̑��n�ɐ����鑽�N���A���n���ł͔��Ԃ��w�ǂ� �����{�ł͍g���F��������B�@�ȑO�ɐ��R�̎��ӂ� �g���F�̉Ԃ����Ă邪�A�Ƃ��Ă������������ĎB���ė������Ƃ� �v���o�����B �@�Q���m�V���E�R�i���̏؋��j |

|

| 8/.21 �R�n�ɐ����闎�t��B �ȑO��肱�̒n�Ō��ĂāA���������Ă�Ǝv�����`���Ă݂��� �������ĕt���Ă��A�Ԃ͌��Ė��������̌`����ې[������ ���N�`���Ă͌��ė��Ă�B �@�c�m�n�V�o�~�̎� |

|

| 8/21 �����O�ɔ`�������́A�Q���܂����������牽�����ɍ炭�̂� �z�����t���Ȃ����Ɗ����Ă����A�������������Q�͏����� �傫���Ȃ��Ă��Ă���ԁB�@���̒n�ō炢�Ă�Ə��Ă� ���̖��͂ƒT���������ɐ��ւ̊J�Ԃ������ĎB���ė����B �@�c�������h�E�i�����_�j |

|

| 8/21 �������n�̕ʊ��̉Ԃɋz���ɗ����̂��Z�Z���`���E����� �t���B���ė����B �}�ӂɂ��ƒ��̌���W�����ӂ肩���ɕt���悤�ɂȂ�ƁB �@�C�`�����W�Z�Z�� |

|

| 8/21 ��������ю����Ő���P�ւ̊J�Ԃ��ƎB���ė��ĉԂ��͂� �ԕق��ق���т����͋C���������قڕς�炸�������̂ɔ�ׁA �H�̉Ԃ炵���C���̈Ⴄ���̒n�ł́A���Ɋ���̊��ɊJ�Ԃ� �����Ă��B �@�T���M�L���E�i��j�[�j |

|

| 8/21 �������Č���ƁA�܂��炫�o���ĊԂ������l���Q�̑������B �Ԃ̒��a�͂T�_���Ȃ������������ăg���~���O���Č�����`�B �@�I�~�i�G�V�i���Y�ԁj |

|

| 8/21 ���荞���n�Ɉꊔ�����ڗ����Ă��H�̎����A������̗ǂ� �����ɐ����鑽�N���B �������Ԃ̏W���̂ō��������C�ɓ���H �@�I�~�i�G�V�i���Y�ԁj |

|

| 8/21 ���H�e�ň�{�����Ŋ�ɕt���A�Q���R�t���č炫�o���� ���̕��͋C���悭���ĎB���ė����B �@�q���W���I���i�P�����j |

|

| 8/21 �R���̖@�ʂŌ���ꂽ���ŁA�������Ԃ̊��Ȃ̂ɈӊO�� ���݊����L�����l�Œ����ɖڂɕt�����B �@�~���}�E�Y���i�[�R�G�j |

|

| 8/21 �k�A�����J���Y�̋A���A���A���m���̒i�ˎR�Ŏn�߂ċC�� ���ꂽ�A���Ƃ��B ������̗ǂ����ł͊��ɖȖт��o���ĂāA���ɔ����� �܂��������ʼn���o�����ł��傤����A�������Ȗ쑐�B �@�_���h�{���M�N |

|

| 8/21 ���Ɠ������������Ō����A�����l���Y��ɊJ���Ă��Ԃ����� �����o�����B �@�q���I�g�M���i�P��j |

|

| 8/21 �R�������̏����ȑ�̎��������Ő�������ꂽ�A���܂ł͎��Ԃ� ���킸�Y��ɍ炢�Ă�Ԃ͌���ꖳ���������A�v���U����Y��� �J�Ԃ����������鎖���o�����B �@�R�P�I�g�M���i�ے�j |

|

| 8/21 �̂���ƌ�������O���`���Ă�ꏊ�̊��ŁA�W�J������� ����Č�����A�Ԃ̌`�͍��ꂾ���炫�o���Ă��̂ŎB���ė����B �@�q�L�I�R�V�i���N�����j |

|

| 8/20 ���̒�͏I�Ղ��w�ǂŁA���܂��ܖؓ��̏�ɐL�тė��Ă� ���h���ǂ����Ď�����}篎B���ė����B �@�m���E�c�M�i�Ћ�j |

|

| 8/20 �O���O���J�Ԃ����������悤�Ɏv���A����ɂ��Ă��P�V������ �J�Ԃ����悤�Ŗ{���̎p���B�鎖���o�����B �@�~�Y�I�g�M���i����j |

|

| 8/20 �R���O�J�ԓr���Ő�グ�ė��Ă��܂������A�������Q�� �ق���тė��Ă��̂����āA�����̒������肵�čēx �`���Ă݂��炵������ƊJ�Ԃ����ĎB���ė����B �@�~�Y�I�g�M���i����j |

|

| 8/20 �܂��܂����������ɂȂ邪�����ɗ��Đ�����ɕt���悤�� �Ȃ��ė������A���ۃV�x��������Ԃ͂��ꂾ���������悤�ȁH �@�V���^�}�z�V�N�T�i���ʐ����j |

|

| 8/20 ���n�Ɍ�����A���ŁA�������ю����ł��ȑO�ɔ�ׂĐ��� �B���āA��R�L����ňꊔ�������������炫�o���Ă����� �B���ė����B �@�m�_�P�i��|�j |

|

| 8/20 ���̂P�V���̉Ԃ�����ꖳ���Ȃ��Ă��A�I���ɂ����������ƁH ���͂ƒT������B���ʒu�ŁA���������������č炢�Ă�̂� ���Ƃ��J�����̌�����ς����肵�ĎB���ė����B �@�R�o�m�J�����d���i���t�̉����j |

|

| 8/20 ���̎ʐ^���B���Ă鎞�ɁA�q���q���Ɣ��ł�p����ɓ��� ���܂��܃M�{�E�V�̗t�ɔ���z���ł����Ă��̂��H�B���Č����B �@���}�g�V�W�~ |

|

| 8/20 ���̃M�{�E�V�͌������ɒ��������ŁA�����͗t�ɔ��̕��ւ� ���������Ă������A���ł͏����Ă��܂����B �@�M�{�E�V�i�[���j �@�i���|�햼�[�����j |

|

| 8/20 �̂̎��ŁA������̃M�{�E�V���n�ߐF�X�Ȏ�ނ����|�X�֊���Ă� �T���āA�ɏ��t�A���t�A���t�A��t�ȂNJ�ɕt���ċC��������w���B ���ۂǂ���̎�ނ��L��̂������ĂȂ���ԁB �@�M�{�E�V�i�[���j �@�i�����̉��|��j |

|

| 8/19 ��������J�Ԃ��ڗ����ė��Ă����A�����ʂ������ł͊��� �Ԃ��I����Ă闧�������āA���̗l�ɂ��ꂩ����Ă��� �Q��t���Ă闧���L��A���h���̗ǂ��Ԃ��B���ė����B �@���}�n�M�i�R���j |

|

| 8/19 ���G�ɉ����肳��Ă���A�ēx�s��L���ė��āA�Ԃ�t���Ă� �������������āA�B��Ղ��Ԃ�T���ĎB���ė����B �@�I�I�t�^�o���O�� |

|

| 8/19 �炫�o�������ɁA�J�Ԋ������Ȃ������̂ŊJ�Ԋ����B���� ���ɍēx�Ǝv���Ă������ǁA���X�x���������B���ė����B �@�G�r�X�O�T |

|

| 8/19 �P���łP���Ԓ��x�̒Z���Ԃ̊J�ԂŁA����Q�����č����ēx ���҂����Ȃ���K��ė�����ӊO�Ƒ�R�̊��ɊJ�Ԃ�����ꂽ�B �@�A�����J�L���S�W�J |

|

| 8/19 �����Ɏ����n���Ɋ���⎞�ɉ����肪����ĂāA�����`�`�ł� �����n���̕��B�͈ȑO�������b�ł́A���Ƃ̓��������āB �����Ƃ������肪�s�Ȃ��āA���̖쑐�̗l�ɍēx�L�тė���� ����ʂ̖쑐���L�тė��鎖���L�邩����҂��L��ł��ˁB �@�A�����J�L���S�W�J |

|

| 8/18 �K�ꂽ�n�ŁA���̎������ʎB�낤�Ǝv�����ʑ̂������炸 �E���E�����Ă���A�ꓪ�̒������ł��ĉ������~�܂邩�� ���Ă���A�C�k�U���V���E�ɋz���Ɏ~�܂��������B �@�c�}�O���q���E�������@ |

|

| 8/18 ���Ƃ͕ʂ̊��̉Ԃ��B�낤�Əœ_�����킹�Ă���A��C�� �I�����ł��ċz�����n�߂��̂ō��킹�ĎB���ė����B �@�n�b�J�ƖI�@�i���ׁj |

|

| 8/18 ���̒n�͎���������Ƃ₽���ɕt���������A�����ɗ��� ����Ɩڗ�������̊����p���p���ƌ�����l�ɂȂ�A�Q���� �J�Ԃ������ĉ��Ƃ��؋��ʐ^�I�ɎB�鎖���o�����B �@�n�b�J�@�i���ׁj |

|

| 8/18 ��������ʕ������ɍs���Ă�ꏊ�ł́A�����������Ă� �������̖��ʼnԂ�������̂ł͂ƒT������A���̖��� �Q�ւ̉Ԃ������ĎB���ė����B �@�X�Y���E���i���Z�j |

|

| 8/18 ���Ɠ����Q���̏����Y��ɍ炢�Ă�̂�I��ŎB���Ă����� �������Ȃ����̎����A�t��������тĂ鏊���L�����B �@�~�Y�I�I�o�R�i����t�q�j |

|

| 8/18 �v��ʏ��ŌQ�������ĉԂ����h���ǂ��Ƃ��������� �B���ė����B �@�~�Y�I�I�o�R�i����t�q�j |

|

| 8/17 �{�`�{�`�炢�Ă�̂������邩���Əo�|���Č������A���G�� �������珋���������A�J�Ԃ��x��Ă�ƌ��Ă����Q�̈�� �����������݂��ā@�@����J���̂��ȁH���Ďv������R�O���ȏ� �����č炫�o���������ꏏ�ɂȂ������ƎB���ė����B �ł����̊����Q���܂����������Ă��̊��݂̂����������B �@���[�P�U�F�R�R���@���[�P�U�F�T�S���@�E�[�P�V�F�O�X�@�ƂU�`�V���� �@�J�Ԃ��B�鎖���o�����B �@�~�Y�I�g�M���i�����j |

|

| 8/17 ���̒n�ł̉Ԃ͎B��ĂȂ����A��N�Ԍ�ɂ͏����� ���������Ă����̂ŎB���ė����B�@�䂪�Ƃ̃}���o�N�`�i�V�� ���̂��Ԍ�̗l�q�ɈႢ���L��悤�ŁA�S�Ă̎������ʁB �@�N�`�i�V�̎� |

|

| 8/17 ��������p���p���ƍ炢�Ă�̂����Ă����A�B��ɍ����� ���܂��܌����������ō炢�Ă��Ԃ��C�ɂȂ�B���ė����B �@�T���V���M�N�i�e�j |

|

| 8/17 ���ю����ł́A�������N�̊ԂɊ����B���ČQ�����R ����Č���ꂽ�B�@���܂��ܔ`�������łP�ւ̊J�Ԃ��n�܂��� �{���̎p�܂ł͂܂��b�������肻�������A�J�Ԃ��n�܂����� �������ŃA�b�v���Ă݂��B �@�T���M�L���E�i��j�[�j |

|

| 8/17 ���G���߂Č��鎖���o�����Ԃ����ǁA�ꏏ�ɂȂ���������� ���ɓ����ꏊ�ł͕ʖ[�����Ǎ炢�Ă܂�����Ƌ����Ē������� �������炷��Ɖ摜�̉Ԃ����ɂȂ�B �@�R�o�m�J�����d���i���t�̉����j |

|

| 8/17 ���ю����֍s���Ɣ`�����͂قڈꏏ�ŁA�O�Ɏv���̊O ��R�̎���t���Ă����͎����z�ɓ�����߂��H�@���̐F�� ���ɏĂ��ĕϐF���Ă��܂����h���ǂ��Ȃ��̂ŏ����ɖ{���� �F�������i��ł邱����̎����B���ė����B �@�^�`�V�I�f�̎� |

|

|

8/16 �䕗�V�����֓����ʂցA�����̒������瓌�̋�͉_���L���� ���̋�͐L���錻�ۂ����鎖���o�����B �����͌��\���������B �@�ɗnjΖ����� |

| 8/16 ���̊��ƕ���Ő����Ă��̂ŖY��Ȃ��l�ɃA�b�v���Ēu���B �P�P���ɉԂ��t�����Ǝv���̂ŁA���̍��ɍs������`���� �Ԃ��t���Ă���b�L�[�ĂȎ��ŎB�ꂽ��Ǝv���B �@�V�I�M�N�̊� |

|

| 8/16 �O��`�������ɁA��O�̎�������ĖȖт����ꂽ��ԂŁA �ƂĂ��B��C�ɂȂꂸ�Ɍ��߂������B �������Y�킳���ς�炾���ɂȂ��Ă�����������̎��Ƌ��� �B�ė����B �@�C���J�Y���̎� |

|

| 8/16 �Q�͂܂��܂������邪�A�S�̓I�ɂ͏I�Ղ̗l�q������� ���h���̗ǂ������B���ė����B �@�n�}�J���]�E�i�l�����j |

|

| 8/16 �ȑO����B���Ă閠�ɂ͂P�ւ̉Ԃ�����ꂸ�A���̖��ɋ͂��� ����ꂽ�����B���ė����B �@�n�}�i�^�}���i�l�들�j |

|

|

8/16 �����̃e���r�̓V�C�\��̎��ɁA���̈ɗnjΖ��̗l�q�� �f���o����}�ɐS�����ɂ��炸�I�ȋC�����ɂȂ���ōs���� �B���ė����B �@�ɗnjΖ��̗��H���l |

|

8/16 �픪���̂��������̃T�[�t�@�[�̈�Ԑl�C�̏ꏊ�H�@������ ���ɔg�ł��ۂɈ�l�Ȃ�ł������������B �@�����O�s�[�` |

|

8/16 �픪���̈�ւ̃��V�m�L�ʂ�A�����m�̊C���䕗�V���� �e���ōr��C���̏����A�_�����x���̒n��ŋ��͐� ���͉_���L�����Ă��B �@�픪���ւ̃��V�m�L�ʂ� |

| 8/16 �T���S�V�g�E�̐e�ɂȂ�A���̕��т̒[�ɐA�����Ă����� �B���ė����B �@�A�����J�f�C�S |

|

| 8/16 �u���W�����Y�̃A�����J�f�C�S�Ɠ�A�����J�E���L�V�R���Y�� �G���X���i�A�w���o�P�A�Ƃ̌�z�ŏo������ނ̗l�ł��B �@�T���S�V�g�E�i�X��h�ˁj |

|

|

8/15 ��N��L���āA�����Ɋ����������ĕ��S�������Ă��܂����A �Q�肪�����オ���ė��Ă����A���͂��̎��̊������Ȃ��B ���������Ď�q�������A�c��̎����n���Ĕ�������A�Z���� ��q�������Ĕ��肳���悤�Ǝv�����A�ȑO����������Ă�邪 ��N��肾�����肵�ĂāA�����ʔ��Ɉڂ��Č��C���B �@���}�V���N���N�̎�q |

| 8/15 �ړI�̉Ԃ�����ꂸ���ɖڗ����Ă��Ԃ��B���ė����B ��������̗ǂ����̉��Ɍ����鎖�������鐫�̒�B �@�Z���j���\�E�i��l���j |

|

| 8/15 ��������J�Ԃ��x�����A�n�}�J���]�E�H�ł͂Ǝv���� ���̒n�͊C��萏������ĂāA���R�ɋ߂���h�̖@�ʂ� �_�X�ƍ炢�ĂāA�m�J���]�E�ɂ͖����s�ɏ������t��t���Ă�B �ȑO���~�̗t�̊m�F���������Ǝv�����A�����肳��Ă��܂� �m�F�ł����ɂ���B �@�n�}�J���]�E�H�i�l�����j |

|

| 8/15 ���������̊J�Ԃ͍�����A�ēx�B���ė����B �ԕق����Ɋ����Ԃ͒����������āA�Ԏ��̂͏������ē���ł� �������炫���ɂȂ�B �@�J�m�c���\�E�i���ܑ̒��j |

|

| 8/15 �R�n����u�˒n�̗щ��ɐ����鑽�N���B �J�Ԃ̉ԕ�͓V�ӂ����炢�Ė������A�{�`�{�`�������� �����čēx�B���ė����B �@�J�m�c���\�E�i���ܑ̒��j |

|

|

8/13 �����ɂU���ƂV���̑䕗���k�サ�Ă�V�C�}�����Ă��̂� �䕗�̉e���������ł��L�邩�ȁH�Ǝv���Ȃ��痈�����A �Â��Ȏ��B �@�����m�̑�C�� |

| 8/13 ���̉Ԃ����ċA���ė������ɁA�D��ɔ��ʼn��x�� ������ς����肵�Ȃ�����ł������B �ŏ��̓��[�^�[�Ŕ��ł邩�ȁH�@�߂��ł悭����� �Q�l�Ń��[�v�����݂ɑ����Ĕ��ł������B �@�p���O���C�_�[ |

|

| 8/13 ��N�ɏ����Ďn�߂Č��鎖���o�����ԂŁA�}�ӂł� �����n�̕��z�́@�l���`����A���}���ɁB �@�O���o�C�q���K�I�i�R�z����j |

|

| 8/13 ���G�T���ɐL�яo���������m�F�o���Ă����A�ꃕ����ɍēx �s�����ʍs�~�ߊŔŕl�֍~��鎖���o���Ȃ������B �����͊m�F�̂���ōs���ƁA�Ŕ����ӂ��đ��s�ƕς���Ă��B �}篂Ȃ�s�������Ď��ōs���ė������A�v���̊O������������ ����ł����Ƃ������ĎB���ė����B �@�O���o�C�q���K�I�i�R�z����j |

|

| 8/13 ���̊��ł́A���ꂪ���G�Ō�̉ԂɂȂ邩���A�Ԋ��͂U�`�V�� �Ԍ�̋������̂��摜�ɂ������邪���\������ɕt�����B �@�e���n�m�C�o���i�Ɨt���K�N�j |

|

| 8/13 �炫�o��������̕�ŁA����ł������䂪�����L�т邩�ƁB �����L�т�ƂQ�`�R�a���ɂȂ�B �@�C���_���\�E�i�␂���j |

|

| 8/13 ���̒n�Ō�����C���_���\�E�̌Q���A��̏��֍s���r���� �ꃖ���ŌQ��������ċ��邪�����ƌ�������������Ă�B �@�C���_���\�E�i�␂���j |

|

| 8/13 �ʒn�֊���Č�����A�T�[�t�A�[����t�ŋ������ԏ�Ŗ��t�B ���̒n���ꏏ����������߂邵���������Ǝv�����~��čs������ ����H�@�l�e���܂�Œނ�l������������ɓ��������x�B �Ȃ�Ώ������낤���@�s���Č���`�����ĕl�֍~��Ă݂��� �����̂��āA�}���Q�Œނ������Ă���́@�����������������낤�ȁH �@�\�l�̐����������i�F �@ |

|

| 8/13 ���ɍ炫�I��������̋������̂����\���������� ����ł��Y��ɊJ�Ԃ������ĎB���ė����B �@�A�J�o�i�i�K�o�m�C�V���`�\�E�i�ԉԒ��t�̐Ύ����B |

|

|

8/13 �߂���ʂ��Ďv�������Ċ���Č�����A�c��ԓI�ȕ��͋C�� ���������A����ł��Ԃ��Y�킾�����B �@�A�J�o�i�i�K�o�m�C�V���`�\�E�i�ԉԒ��t�̐Ύ����j |

|

8/13 ���̗l�q�����Ă鎞�ɁA�ȂɁH�@�ȑO�Ɍ��ĎB���Ă鎖�� �v���o�������A���O���o�ė��Ȃ������A�ӊO�Ȗ��O�ƋL���B �@�R�X�Y�� |

|

8/12 ���ю����̓�����̒��X�́@����сA�x�X���̒��X�� �}�X�^�[�ɓd�b������A�����ł���ėU���ĂR�T�ԂԂ�� �o�|���āA�X���Ŗ쑐����x�M���̘b�ɗւ��L������ �Q���Ԃقǂ��ז����ăR�[�q�[���Q�t������������ɁA ���̃t�E�������̐悪�Ԃ����r�[���̂͂��Ƃ������Ȃ��� ���������Č����āA������������ǒ����Ă��Ă��܂����B �@�t�E�����i�����j �@�i���|�햼�E���j |

| 8/11 �J�Ԑ��������Ă��̂ʼn��߂ĎB���ė������A���������� �J�Ԃ�������l�ɂȂ������ōēx�B�肽���B �@�J�m�c���\�E�i���ܑ̒��j |

|

| 8/11 ���Ɠ������ɐ����ĂāA�����ɂ��L�����ƖY��Ȃ��l�� �A�b�v���Ēu���A���G�B���Ă鏊�ł͊��ɔ��������肳��Ă��B �����c���Ă����痈�������Ƃ�������悤�ȁH �@�I�O���}�i���ԁj |

|

|

8/11 �Z�Ԓ��Ԃ̘b�ŁA���Ƃ�������l�ɎB�낤�Ǝv���� �S�č���̕�����ŁA�����镔�����L��낤���H �@�~�\�n�M |

|

8/11 �F�B�Ƃ̉�b�ł��̒n�̎����͂ƁH�@�ȑO�������Ƃ͈Ⴄ�����H ������̑傫�����Ƀr�b�N���������B �ڑ��ł͂R���߂��L�肻���ŁA��O�ɍa���L���ċߕt���Ȃ� �ʒu����B���ė��Ă�B �@�~�\�n�M |

| 8/11 �u�˒n�̓������ɐ����Ă��̂��ڂɕt���B���ė����� ���O�ׂ������݂̗L��悤�ȁH�����l�ȁH�@ �t�̋����œ��肵�Č������E�E�E�E�E �@�Z���{���M�N�H |

|

| 8/11 ���̖@�ʂɐA�����Ă邩��A���h�̈Ӗ��ł͂���͂���� �d��Ă�悤�ȁE�E�E�E�E��ʂ̉ƒ�̒�ɐA������ɐB�͂� ���[�Ȃ������ςȎ��ɂȂ肻���B �����炫������Ԃ��悭����ƁA������镨������B �@�q���C���_���\�E �@�i���|��j |

|

| 8/11 ���̖@�ʂɍ��̗��o�h�~���H�@���N���@�ʂɂт�����Ɩ������� ��������炢�Ă��̂ŁA�Ԍ�̒��F�ɕϐF�����Ԍs����� �c���Ă��B �@�q���C���_���\�E �@�i���|��j |

|

| 8/11 ���G�Q�x�ڂ̊J�ԂɁB �����ɖ쐶�����Ă鏊��菭���x��ĊJ�Ԃ��Ă邪�A���̎��̉Ԃ� �ԕق̐悪����ĂƂĂ��B��C�ɂȂ�Ȃ��������A�������Q�� �����オ���ĂĂ���܂��`�@�@�����ɂȂ��ĊJ�Ԃ��Ă��̂ŎB���� �݂��B �@�n�u�����T�X �@�i���|��j |

|

| 8/10 �Ԃ��g���{����ɂƂ܂�A�H�ɂȂ�Ƒ����̎���ɌQ��� ��ь����Ă�p������F�����̃g���{�Ɍ����āA�H�摁������ �C���ŎB���Č����B�@�l�b�g�Œ��ׂĂ݂���ǂ��� �@�i�c�A�J�l�́��H |

|

| 8/10 �N�\�M�����A�p�j���Ɋ�Ɏ~�܂����쑐�ő�R�炢�Ă� �Ԃ������ė��Ԃ�����ꖳ�������̂ŎB���ė����B �@�~�Y�^�}�\�E�i���ʑ��j |

|

| 8/10 �K���x�ɔ`���Ă鑐�n�ŁA�����蓙�ŏ������ȕ��͋C�A �ȑO�͍��E�̑��n�Ő�������ꂽ���A�����͂��̊����� ���鎖���o���Ȃ������B�@�͂������Ԃ炵�����͋C�̌`�� ����ꂽ�̂Ŕ`���Ă݂���A�v���U��ɍ炢�Ă�̂����� �`�͗ǂ��Ȃ����B���ė����B �@�R�J�����d���i�������j |

|

| 8/10 �A�t���J���Y�̋A���A���B ���̒n�ł͊��ɉԂ��I����ĖȖт̔��Ă��n�܂��Ă銔�� �������ꂽ�B �@�x�j�o�i�{���M�N |

|

| 8/10 �߂��֍s�����܂ɂ��łɔ`���ė������A�ȑO���Ă����͋C�� ���ς�炸��ԂɌ���ꂽ���A�����ق��{���̎p�Ɍ���ꂽ�B �@�~�J���}�c���V�\�E�i�O�͏������j |

|

| 8/10 �{�����J�Ԃ͔��J���̗l�q�̊J�ԂɂȂ邪�A�摜���炵�� ���������J������ԂɂȂ邩�ƁE�E�E�E�E �@�I�I�q�L�����M�i����@�j |

|

| 8/10 ���N���̒n�Ō��Ă�쑐�ŁA���ς�炸�䂪�Ⴍ�đ��݊��� �����A�{���̏�̂R���̂P�ʂ��Ǝv����B ���̌�ʒn�ō�N�܂Ō��Ă������ɍs�����A�p������ꂸ �����肳�ꂽ���H�@���R���ł��H �@�I�I�q�L�����M�i����@�j |

|

| 8/10 �p�j���ɉ����������̋߂����q���q�����ł�ƌ����� ��̑O�̖@�ʂփs�^�b�Ǝ~�܂��������B���Ă݂��B �N���������Ă������v���o�����A��͉H�����L���Ď~�܂�ƁB �b�䂪�������v���āA�}�ӂɂ͍ڂ��Ė����������A�l�b�g�� ���ׂ���o�ė����B �@�I�X�O���g���G�́��̉Č^ |

|

| 8/10 ���̋߂��ɐ����Ă�̂����������A�傫�����̂Q�{���� �ނ�������֍s���l�q��������B ���G�̂��̉Ԃ̊J�Ԃ����ۂɌ�����̂��H�S�z�ɁE�E�E�E �@�i���o���M�Z���i��؉��ǁj |

|

| 8/10 ���摜�́��̂U���Ɍ��ĎB���ė��Ă邪�A���͍����A�O��� �摜�ŏ��������Ɉ����������Ă��ہH�����Ȃ��Ēu������ ����ăK�b�J���B�@���̂U���摜�̍����ނ��Ă��܂��Ă�摜�� �������ʖڂɂȂ��Ă��܂��o�߂̗l�ŁA���G�̖ҏ������肵�� �o�Ă������A���܂�̏����ɐ₦���Ȃ��l�q�ƌ�����B �@�i���o���M�Z���̈ނ����p |

|

| 8/9 ���̒n�֗���O�ɁA�R�n�̍r��n�ł����Ă������A�Ԃ̕t���� �O���̈���x�Ŏ₵���������A���̒n�ł͓c�̔Ȃƌ������� �����͏[������W��{���̎p�ō炫�ւ��Ă��B �@�~�\�n�M |

|

|

8/9 ���������ɑ��������邪�A���̒n�͖~�ԂŐA�͕������H �c�̌l�ɌQ���Ŗ��N���鎖���o���Ă邪�A���G�͈�w �����B���Ă�l�Ɍ���ꂽ�B �@�~�\�n�M |

| 8/9 ��������̗ǂ����n�Ɍ����鎖���������N���B �Q�����Ă鎖���������A�����͒P�Ƃō炢�Ă��B �@�c���{�i����j |

|

| 8/9 ��������̗ǂ����H�����̗тȂǂɗ���ł�鐫�̒�B �ʂ̏��ō炫�o���Ă����A�B���ʒu�ł͂Ȃ������A���� �����鎖���o�����ԁB �@�Z���j���\�E�i��l���j |

|

| 8/9 ���N���ƈꏏ�ɎB�鎖�������āA�قړ������ɐ����Ă� ���������B �@�R�K���r�i�����j |

|

| 8/9 �ʒn�ł͌Q���������āA���̂��B��C�������Ă��܂��Ă邪 ���̒n�ł́A�����Ə������ꂽ���ɐ����Ăđ��ɎB�镨�������� �Ԃ�����ƌ��h�����ǂ������Ď��ŎB���ė����B �@�L�L���E�i�j�[�j |

|

| 8/9 �R�n�ɐ����闎�t��B �T���V���E�Ɏ��邪�Ԋ�������āA�T���V���E�͂S���`�T������ ������͂V�`�W���ʼnԂ̌`���Ⴄ���A�������͗t�Ō������Ă�B �@�C�k�U���V���E�i���R���j |

|

| 8/9 ��N���B���Ă�ꏊ�̉ԂŁA�ړ����Ɋ�Ɏ~�܂�B���ė����B �����ւ̊J�Ԃ�����ꂽ���A�B��Ղ��ʒu�͂��̉Ԃ����������B �@�}���o���R�E�\�E |

|

| 8/9 ���ɂ��̒n�ł͉�����B���Ă邪�A�߂��֊�����܂ɍēx �`���ė����A�I�ՂɂȂ��ė��ĂĉԂ��I������̂����� �߂��Ȃ��Ă��B�ł����ɂ͂��ꂩ��L�т�Ǝv����s�� ����L�邩�獡���炭�͂��̗l�Ȏp�ō炫�����邩���E�E�E�E �@�|���|���A�U�~ |

|

|

8/8 ���̍���Ɋ�������̎����Q�����Ă��āA��q���o���Č����� �Q�ł��ꂾ����q���o�ė����B �W�ƂR�̂Q���ɕ����Ď����Ă݂����A�ǂ��Ȃ�܂����E�E�E�E�E �@�j�b�R�E�L�X�Q�̎�q |

| 8/7 �������Ԃ̏W���̂ŁA���ڂł������ɕ�����A���ɂȂ邪 �������Ă݂�ƁA���R�E�̕s�v�c����������B �@�m���j���W�� |

|

|

8/7 �A���A���őS���ɕ��ʂɌ�����悤�ł��B �ꎞ�����������Ă��猃�������Ƃ݂Ă����A�����̌Q���� ����ƈӊO�Ɩ��ȐA���Ȃ̂����E�E�E�E�E �@�m���j���W�� |

|

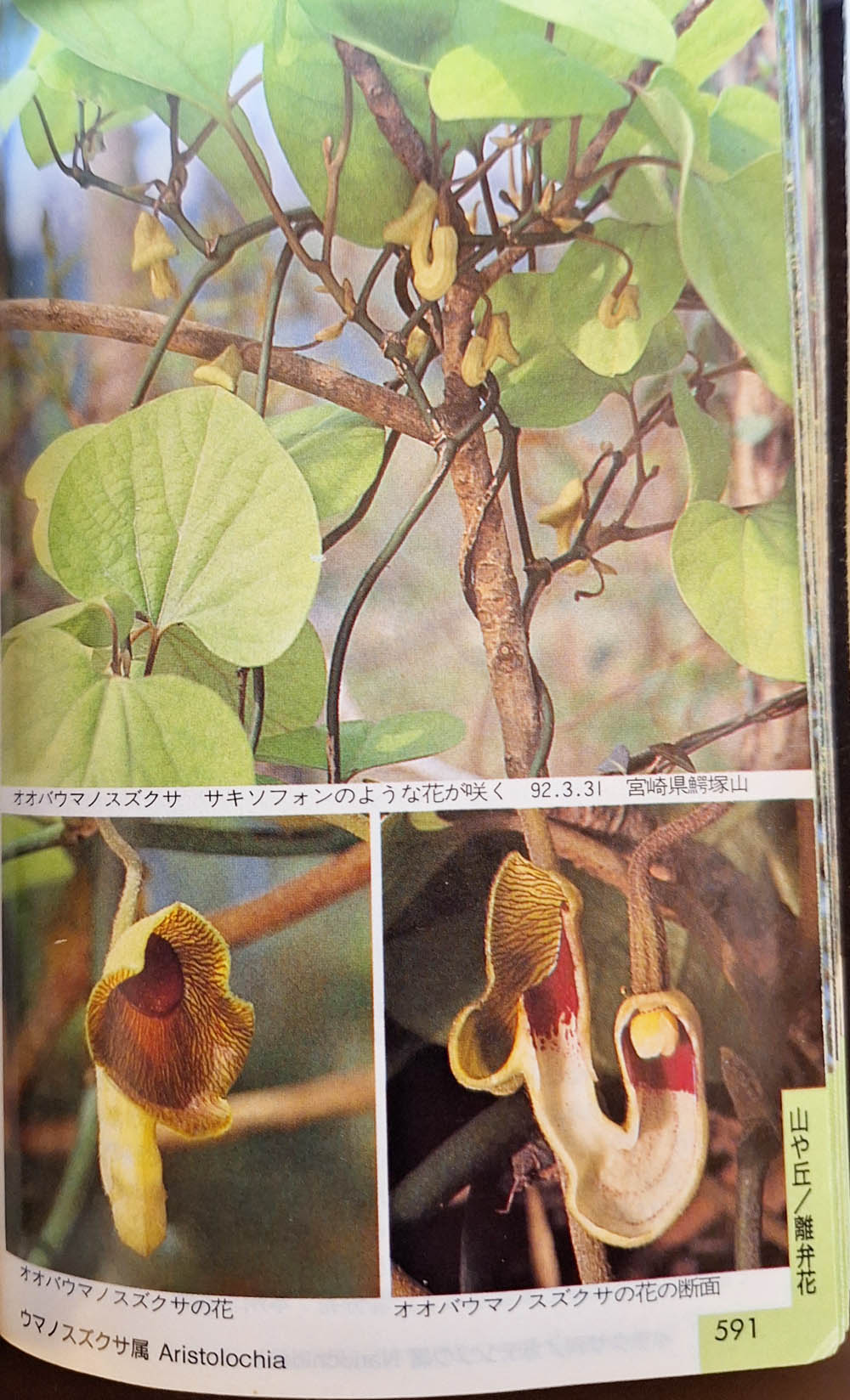

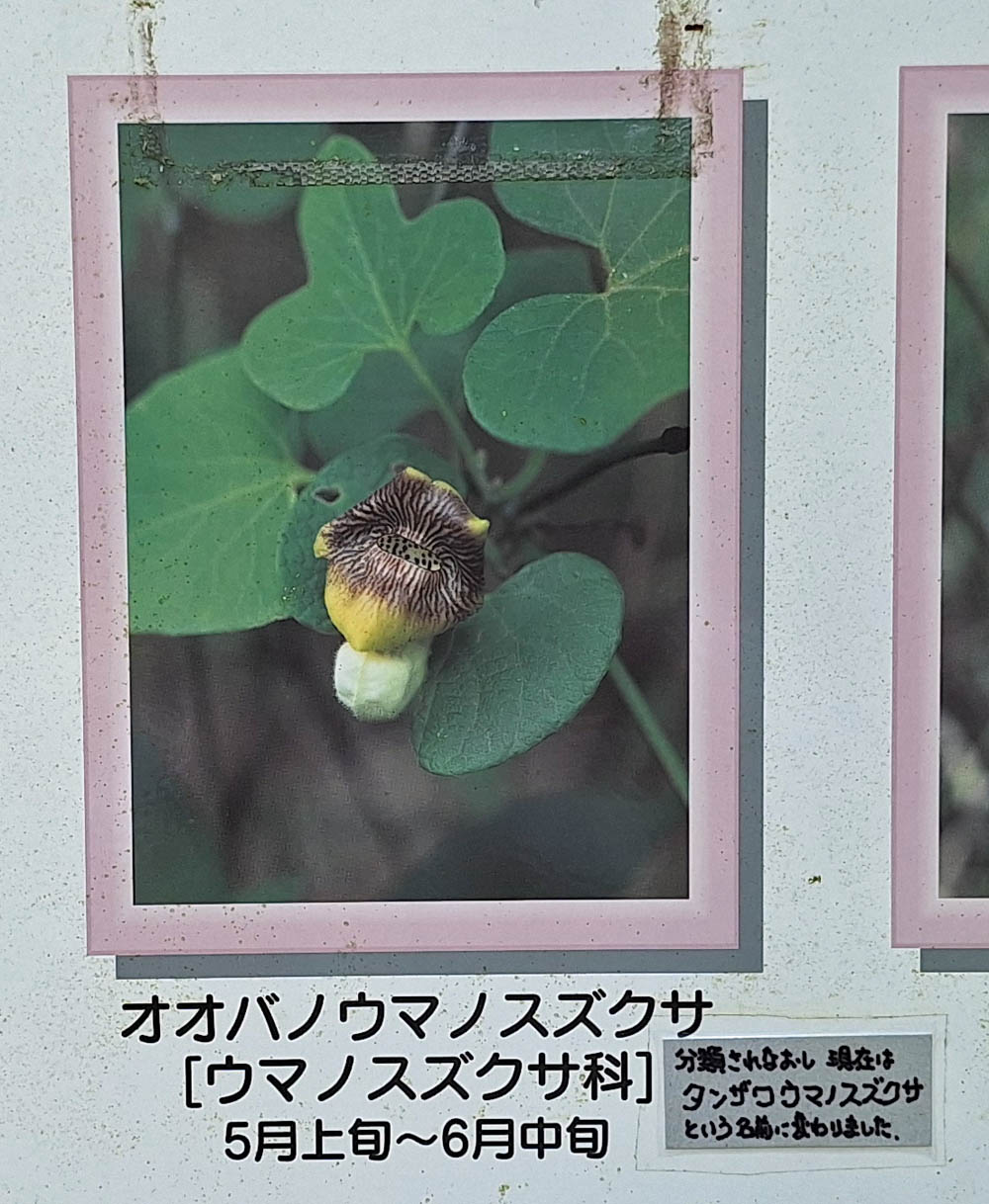

8/7 �R�ƌk�J�Ђ́@�R�k�|�P�b�g�}�ӂP�@�t�̉Ԃ̂T�X�P�y�[�W�� �ڂ��Ă�ʐ^�̃I�I�o�E�}�m�X�Y�N�T�̉Ԃ̐F������ ���̒n��Ō��遫�̉ԂƂ͈Ⴄ�Ɓ@���`�`���Ǝv���Ă��B �Ⴂ�����Ă�����A�����Ƌ��ɋ����Ē����Ĕ[���B ���x���v�����A���̒n���̕��B�͂��̖ѐF�̉Ԃ��@�������� �ʐ^�ł����Ė�������A�Ⴄ�ƌ����Ă�������Ȃ��Ǝv���B �ꎞ�A�ǂ������ǂ������Č��߂�Ȃ���������Č���ꂽ�l�� �t�̑傫�������I�I�o�m�E�}�X�Y�N�T�ŗt�̏��������� �^���U���E�}�m�X�Y�N�T���낤���Ă����l������Ă��B �����̎ʐ^�ł��ѐF�̈Ⴄ�̂�����Δ[���ł���Ǝv���� ���́A���̐}�ӂ̉Ԃ��ŏ����猩�ĂĈႢ�������Ă��B �@�I�I�o�E�}�m�X�Y�N�T |

|

8/7 �Q�O�O�X�N����A�����A�����̕����̒������w�Z�̐搶���� �É����̏��}���爤�m���̒m�������̃I�I�o�m�E�}�m�X�Y�N�T�� �����Ă�A����DNA�Ӓ肵����S�������Əo���Ƌ����Ē������B ���̐}�ӂ̉ԂƂ͖ѐF���Ⴄ�Ǝv����猩�Ă����A����ȍ~�� �^���U���E�}�m�X�Y�N�T�Ƌ���莖�L�閈�Ɉ��ю����Ł@���� �^���U���E�}�m�X�Y�N�T�Ɖ�������Ă�悤�ł��ƌ��������Ă����B �ł����̎ʐ^�� �i���ނ���Ȃ����@���݂̓^���U���E�}�m�X�Y�N�T�ƌ������O�� �ς��܂����j�@�Ə�����Ă͂��邪�����������Ȃ��Ƃ������� �����ɔ��M���^�Ȃ̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B ���̎ʐ^�̉Ԃ����炭���������������猈�߂�Ȃ��̂��ƁB �@�@�@�NjL �@�Q�O�O�X�N�̈��m�����ˎs�̌����ɁA�I�I�o�m�E�}�m�X�Y�N�T�� �@�����Ă܂������A���̓^���U���E�}�m�X�Y�N�T�Ɖ�������܂��� �@�ƊŔ����Ă��Ă��ƁA�����l�b�g�ŏ������܂ꂽ��������ꂽ�B �@�Ƃ������ŁA���ˎs�ł͊��ɉ������i��ł��悤�ł��B �@���˂̊≮�������ł́A�I�I�o�E�}�m�X�Y�N�T��������B �@ �@���N�S���Q�U���Ɏ����̏ꏊ�������Ē����Č��ɍs���ė����A �@�������t�ŃA�b�v���Ă��邩�猩�ė~�����B �@ |

| 8/7 ��N�܂ł́A�����̊��ɑ�R����t�����̂��Q���� ���鎖���o���Ă����A���G�͎c�O�Ȃ���P������������ �Ȃ������B ���S�ɏn���ƍ����Ȃ肻�̌�͐����������Ȃ苀���ďI���B �@�^�`�V�I�f�̎� |

|

| 8/7 ���ю����̖ؓ������ŁA�������������������{�ł܂��āA �e�X�Ԃ�t���č炢�Ă������B�鎖���o�����B �@�T�M�\�E�i�두�j |

|

|

8/7 ���ю����̃T�M�\�E�̏�Ԃ����ɍs���Č�����A�ȑO�� �ؓ��̉����烍�[�v�������Ă�Y�̎��肩��A���̉��ɂ� ��R�����ĂāA�ǂ���B�낤����������������������Ԃ� �摜�̈ʒu�ł͈ȑO�͗L�����T�M�\�E������ꖳ�������B �N�����͔|���ĐB���������������̎��n�֎����ꂽ�悤�� ������E���������Ă��悤�ł��B�@��N���Y�̏��ō炢�Ă� �T�M�\�E���B���Ă邪���G�͂����ł͂P�ւ̃T�M�\�E������ �����o���ĂȂ��B ���X�L�����T�M�\�E�̋����܂ŏE���ď�������Ă��܂����悤���B �����Ƃ��A�ی�̉�̕����A���X�����ɂ̓T�M�\�E�͖��������A �ȑO�ɒN�����T�M�\�E�̋������������̂������Ă�ƌ����� ����ꂽ�B �ȑO�ɎR�쑐�̌������ɂ͓͐̂c��ڂ̌l�ɓ_�X�Ɛ����Ă��� ��������Ă��L����ǂ��Ƃ��L��A���̎����͈ȑO�͓c��� �������ƌ����ĂāA�l�̐Ղ�������Ƃ�����������ꂽ���B ���̎w����Ă鎼�������̗l�ȗL�l�ł͂Ǝv���Ă��܂��̂� ���������낤���E�E�E�E�E�E�E |

|

8/7 ���H�e�̑��n�ɖ쐶�����ČQ���������Ă�B ���̋߂��������̂ŁA����Č�������Ɏ�������� ��q���������֔��ōs���Ă��܂����悤�ŋ�̊k�� �������ꂽ�B �@�j�b�R�E�L�X�Q�̎�q |

| 8/7 ��N���̒n�Ő����Ă�̂������āA�����������łƎv���Ă��A ���G�����x���ʂ��Ă铹�����������S�ɖY��Ă��B �����}�Ɏv���o���ďo�|���Ă݂���A���ɖȖт��o���Ă� ��Ԃł�͂葁������炢�Ă��B �@�E�X�x�j�j�K�i�i���g��j |

|

|

8/7 �����Q�̎悵�āA���̎M�ɂP�̎��������Ď�q�� �o������A�v���̊O��R��q���o�ė����B ��̎��ɂ���Ȃɂ���q���o���Ă�̂ɁA�����n�ł� ��q����낤�Ǝv���銄��ɂ͊��������Ȃ����A���� ����Ȃ������Ƃ������ɂȂ�낤���H�E�E�E�E�E ��肠��������̎�q�𔒉ԃ��E�Q�V���E�����N������ ���Ɏ����Ă݂������N�͂ǂ��Ȃ�܂����E�E�E�E�E �@���E�X�Q�̎��ƈ���̎�q |

| 8/7 �p�j���Ɏv���o���āA�����Ƀ��E�X�Q���L�������ǂƁA �`��������Ɏ�������Ď�q����яo�Ă����������B �@���E�X�Q�̎� |

|

| 8/6 ���͂ƒT���Č�����A�߂��ō��܂��ɔ��肵�ĐL�яo�������� �v����V������鎖���o�������A����̌o�߂͂ǂ��Ȃ�܂����H �@�i���o���M�Z���̐V�� |

|

| 8/6 �挎�̂Q�U���ɐ悸���Ă�̂ŁA�S�`�T���O�Ɋ�������� �E�̉摜�̗l�ɂȂ��ĂāA����`�@���܂łŎn�߂Ă̌o���B�@ �V���x�̖ҏ����ߋ��ō����x�ɂ��ċC�ے����A�ł��@ �{���̏��͂ǂ��Ȃ낤���E�E�E�E�E�E �@���������Ă��܂����i���o���M�Z���̐V�� |

|

| 8/6 �͐삩��C�̍��n�ɐ�����悤�ł����A�������Ă鏊�� ��x�����������������A��������N�x�ɂ͏����Ă��܂����B �����͂P���ȏ�ɂ��Ȃ�B ���̊��͗F�B�������ė��ā@�͂��グ����āE�E�E�E���Ɏ���B �@�C�k�n�M�i�����j |

|

| 8/6 ���̔L���B�鎖���o�����̂ŁA��r�ŎB���ăA�b�v���Ă݂��B �������N���A���ւ���ӂ��Ă�̂ʼnԕt�����ǂ��Ȃ����A �炵����������Ԃ�T���ĎB���Č����B �@�C�k�n�M�i�����j |

|

| 8/6 ��������̗ǂ����n�ɐ����鑽�N���B ���G���̉ԂɂȂ邪�A���͂ƒT��������P�ւ����������� ���ꂩ��͏����炢�čs���ł��傤�B �@�l�R�n�M�i�L���j |

|

| 8/6 �u�˒n�̑��n�ɑ���������B �c��ԓI�ŏI�Ղ�����ɂ��ĎB���ė����B �@�}�L�G�n�M�i���G���j |

|

| 8/6 �g�n�̎R��ɐ����鑽�N���ŁA�S�ʓI�ɏI�Ղ̗l������ ����������̉Ԃ��������������ĎB���ė����B �@���u�~���E�K�i�M䪉ׁj |

|

| 8/6 ��N�̎��A���̒n�ł݂Ă邪����ł͌���ꖳ���A �}�N�������Y�ŃV�x�Ɖԕق�傫�����Č���ƕs�v�c�� �`�����Ă�ԕقɖ�����ĐS�҂����Ă�쑐�B �@�J�m�c���\�E�i���ܑ̒��j |

|

| 8/5 ���̉Ԃ��s���Ɋ�ɕt�����ԂŁA�Q������i�ɂȂ��č炢�Ă� �B��ɖʔ������łƎv���ċA��Ɋ���ĎB���ė����B �@�E�o�����i�W�S���j |

|

| 8/5 ���N�O��薳�l�̉��~�̖̉��ō炢�Ă�Ԃ��B�点�� ����Ă����A������s���ɍ炢�Ă�̂��m�F���Ă����� ����ĎB�낤�Ǝv���Ă���A���ڂɎԂɏ���Ă�������� �����b�������ċ����āA�傫�����ł��̉Ԃ��Ǝw���h���� �B�点�Ē������Ǝv���Ă��Č�������A�߂��֊���Ă����� ���������A�ߓ����Ńr�b�N���A�������炱�̖��l�Ƃ͎��� �e�ʂ̉Ƃʼn��N���O���疳�l�ɂȂ�A�ȑO�͂��̑��n���� ���̖̉��ӂ�Ɉ�t�����Ă����ĕ����čēx�r�b�N���B �����悢����������B���čs���Ȃ��ĉ��߂ċ����� �B���ė����ԁB �@�L�c�l�m�J�~�\���i�ς̒䓁�j |

|

| 8/5 �����ꏊ�ɐA�������Ė���āA���G���Ԃ����Ă��L�G�r�l�� ���̐H�Q�ɑ����Ă��B �����̌s���c���Ă邩��A���N����͏o�邩�ƁH�@�o�Ă� ��X������ɂȂ邩�������A��̊Ǘ��������Əo����� �܂���������̂ł͂Ǝv���B�@���̉��Ŏ��ɐH�ׂ��鎖�� �Ȃ����C�Ɏ���t���Ă��A�߁X�����Ď킪������ł��傤�B �@�x�j�o���}�V���N���N�̎� |

|

| 8/5 ��̎����n�ł̊J�Ԃ́A�W���̒��{�ɎB��ɍs���Ă��̂� �����ɍ��G�v���U��Ɍ��ɍs�����Ǝv���Ă���A�m�l���� ������������ď��Ł@�吨�s���悤�ɂȂ�Ɖ��ł����������� ���@���K���s���ďꂪ�r��A�A���������Ȃ�B ��邹�Ȃ��v���ɁA���������̊��������l�ɓ��@�Ǝv���� �̂����Ōo�߂��L�ڂ����Ė�����B ���������ΐ삳��́A���N�O�ɖS���Ȃ�ꂽ�ƁA�����̔��p�ق� �ْ�����d�b�ŕ����Ďc�O�Ȏv�������ݏグ�Ă����� �v���o�����B ���̐ΐ삳��̒m�荇���ŁA�����@ ���m���V��݊y�_�ѐ��Y�������̏����̕����k�݊y�̐A���� ���m�����̐X�̐A���̂Q���s����Ă�B�@�ΐ삳�� ���X���̕��̘b���o�Ă�����A���̕��͐ΐ삳��̎����悭 �m���ċ����锤�B �k�݊y�̐A���̖{�́A�ΐ삳�����������ŁA ���m�����̐X�A���̖{�́@�����̐X�̃r�W�^�Z���^�[�� �����~�Ŕ��s����Ă��A�w�����ē����l�����s����Ă� ������ŕ��������B |

|

| 8/5 ���m����̎����n�ւP�O�N�ȏ�O�Ɍ��ɍs���Ă鎞�� �P�O�����炢�������Ă����A���͂O���̗l�ő吨���s���悤�� �Ȃ�ƕK�����@���s�Ȃ���悤���B �P�O�N�ȏ�O�̎��A���P�R�̔��p�ق̓�����̍��E�� �ꔫ�Â����Q�V���E�}���u����Ă��B�@ ���p�َ�Ẫt�I�b�g�n�C�L���M�ɎQ�������Ė���� �I���ɓ�����̔����@���������ċA�邩���Ĉꏏ�ɎQ�� ����Ă��ΐ삳�����āA���A����M���́H���� �グ�悤���H���ā@�������킵�����ł͂Ȃ�����ĕ����āA �����镨�Ȃ璸���܂��Ƃ������Œ��Ղ��đ��P�O�N�ȏ�ɁB ���t�Ɋ����������Q�����A���R�̗F�B�̍���̏��� �A�������ĖႢ�A�炢�Ă����ĘA�������̂ő��� �K��ĎB���ė����B �@�����Q�V���E�}�i�@�؏����j |

|

| 8/5 �ꊔ�����ӊO�Ƌ߂��Ō���ꂽ���A�����̋Z�p�ł� ���ꂪ����t�������B �@�G�t�N���^�k�L�� |

|

| 8/5 �k�A�����J���Y�̋A���A���B �É��A���A���ɁA���m�Ō�����悤�ŁA�}�j�A�� ���������ƌ����Ă邪�E�E�E�E�E�E ��N�͌��鎖������Ȃ��������A���G�����߂Ă��� �����ɗ��ăp���p���Ɖ��ڂɌ����������B���ė����B �@�G�t�N���^�k�L�� |

|

| 8/5 �O�����������߂��ō炢�Ă����A�����̋Z�p�ł� ���ꂪ����t�������B �@�q�c�W�N�T�i�����j |

|

| 6/5 �W���̈Ⴂ�ŁA���̒n�ł͈ꃕ���x��̊J�Ԃ������B �����̉Ԃ�t���Ă��}�͍��̏������{�B �@�J���K�l�\�E�i������j |

|

| 8/5 �J�Ԑ�����C�ɑ����Ă����A�ؓ�����ł͂��̉Ԃ� ��ԋ߂������B �@�T�M�\�E�i�두�j |

|

| 8/5 �W���T�O�O���ȏ�H�@���̒n�ł͍�������̔@�� �������������ƍ炫�ւ��Ă��B �@�R�I�j�����i���S�S���j |

|

|

8/3 �@�@�䂪�Ƃ̏�Ńh�b�J�`�`����Ԃɕ������������ۂɂ� ���S���[�g�����ꂽ���w�Z�Z��ɂ� �@�L���s���čZ��[���Ղ̉ԉ� |

| 8/3 �K�ꂽ�n�ł͂₽���ɕt�����ԕ�ŁA�c��ړ��� ��������ƈ����l�ɖ��ȑ��ɂȂ邩�ƁB �@�K�}�i���j |

|

| 8/3 �K�ꂽ�n�ɂĖ��̊������\�������A�J�Ԃ͂��̉ԕ� �������������A���̓��Ɋ���̉Ԃ������锤�B �@�g�L���}�� |

|

| 8/3 ��ɍ炢���ԕ�͊��ɋ����Ă��܂��A�B��ɒl���Ȃ� �p�ɂȂ��Ă����A�ォ��炫�o�������Ɍ��h���̗ǂ� �Ԃ������ĎB���ė����B �@�C�k�S�}�i���Ӗ��j |

|

| 8/3 �V���R�O���ɊJ�Ԃ����āA�����Ɛ��Ԃ������Ă邩���� ����Č������A�ȑO���͂��Ԑ��������Ă����B�肽���� �v����悤�ȉԂɏo��Ȃ��������A��ɕt�����Ԃ� �B���ė����B �@�~�J���}�c���V�\�E�i�O�͏������j |

|

| 8/3 �R�n�̎G�̒��ɒႭ�ĉԂ��炩�Ȃ��ƌ����Ƃ����� ���݊��̖�����ŁA�̌����V���̐X�Ŏ}�ɐ��ւ̉Ԃ� �炩���Ă�}���B�肽���Ǝv���ǁA���̒n�ł͎}��ɂP�� �J�Ԃ��Ă�Ԃ������鎖���o���ĂȂ��B �@�i�K�o�m�R�E���{�E�L�i���t�̍���ⴁj |

|

| 8/1 �O��ʂ������͂P�ւ�����ꂸ�A�����͉��ڂɂ� �����Ɍ�������̊J�ԂɂȂ��Ă��B �@�A�����J�f�C�R |

|

| 8/1 �C�݂̊��ɑ�����������鐫�̑��N���B �����L�т����Ċ����鎖���ȑO�����āA���������Ă� ���́A���ł͌���ꖳ�����A�ʒn�ɂĖ���L���Ă��Ă� ��������̔@���炢�Ă������B���ė����B �@�n�}�i�^�}���i�l�들�j |

|

| 8/1 �C�݂ɋ߂��т̉��Ȃǂɐ����ė���ł�B �Ԃ͏������Ă����܂��č炢�ĂČ��Ă��͂����茩��ꂸ ��肠�����S�̑����B���ė����B �Ԍ�Ɏ����o���邪�A�n���ĐԂ������ė������͖ڗ����� ��������B �@�n�X�m�n�J�Y���i�@�̗t���j |

|

| 8/1 ���ӂ⎼�����n�ɐ����鑽�N���B �T�N���^�f�j�Ɏ��邪�Ԃ͔������ď������A�����ł� �C�݉����̑��n�ɏ����Q�����Ă��B �@�V���o�i�T�N���^�f�i���ԍ����j |

|

| 8/1 �}�ӂɂ��ƁA�����m���̊C�݂̍��n���瑐�n�� �����鑽�N���B �@�n�}�A�U�~�i�l�H�j |

|

| 8/1 ���ɑ����Ẳ摜�ɂȂ�B �@�l���ځ@AM�@�P�O�F�O�V���@�@�ܖ��ځ@AM�@�P�O�F�O�X�� �@�Z���ځ@AM�@�P�O�F�P�Q�� �@�A�u���[�̛z�����̉摜 |

|

| 8/1 ���������ۂɑ��������̂ŁA�ω������������_�� �V���b�^�[�������ĎB���ė����B �@�ꖇ�ځ@AM�@�X�F�S�W�ǁ@�@�ځ@AM�@�X�F�T�O�� �@�O���ځ@AM�@�P�O�F�O�U�� �@�A�u���[�~�̛z�����̉摜 |

|

| 8/1 �C�݉����̑��n������Ȃǂɐ����鑽�N���B ��N���鏊��`��������Ɋ���̊J�Ԃ�����ꂽ�B �摜�̉E�����̔����J������`���Ă鎞�Ɋ�ɕt�� �B������ɉ����m�F������A���̉摜�B �@�n�}�J���]�E�i�l�����j |